La Thèse – Alan Wake II, The Lake House DLC

Récemment, j’ai joué au jeu vidéo Alan Wake II. L’expérience était intéressante mais mitigée – j’y reviendrai peut-être un jour. Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est plutôt son DLC : The Lake House.

Dans cette histoire annexe du jeu, nous incarnons la représentante d’une agence fédérale qui enquête sur un phénomène paranormal dans un de ses laboratoires. L’ambiance est clairement voulue Fondation SCP.

Le scénario commence par notre arrivée dans le complexe, et à notre plus grand étonnement (nous parlons d’un jeu d’horreur après tout), les locaux sont vides. Une vidéo nous accueille dans le hall d’entrée du laboratoire, mettant en scène le couple de « co-directeurs » de l’installation. Dans cette vidéo préenregistrée, ils nous souhaitent la bienvenue et présentent le laboratoire comme une start-up le ferait. La tension dans le couple est palpable – l’enregistrement termine sur une altercation entre eux. L’audio est censuré mais la dispute est clairement visible sur le film.

Le joueur que je suis comprend ce qu’on essaie de me faire passer. On me présente les deux acteurs principaux de la situation, on taquine mon intérêt sur leur relation ; mais la scène sonne faux. Déjà, pourquoi une vidéo de présentation à l’entrée d’un laboratoire secret ? Pourquoi la vidéo devrait-elle jouer à chaque fois que quelqu’un approche de l’ascenseur d’entrée ? Pourquoi les deux co-directeurs, dans une éthique très corporatiste, laisseraient la scène de leur dispute sur film ? On peut me dire qu’ils n’avaient pas le temps, ou bien que chaque employé étant trié sur le volet, pas besoin de tenir compte du secret. Mais cela ne fait que mettre en exergue l’inutilité d’une vidéo de présentation des lieux ; un projet si sensible aurait été briefé en amont, et nul besoin de se coltiner la même présentation chaque matin en arrivant.

Je fais ensuite dérouler l’histoire. La boucle de jeu est simple ; éviter les ennemis ou les abattre en fonction de la situation, trouver la sortie, avancer implacablement. Du côté jouabilité, cette extension est « honnête », « passable ».

Mais comme souvent dans les jeux d’horreurs, la saveur tient dans la situation : nous arrivons sur une scène de crime (crime perpétré par une horreur indicible au-delà de la compréhension humaine, mais crime tout de même). Tout le monde est mort ou a été transformé en ennemi. Personne n’est là pour nous expliquer la situation, ni comment celle-ci a dégénéré à ce point.

Alors comme bien d’autres avant lui (et après lui, d’ailleurs), l’histoire se raconte par des extraits de vidéo. Au fur et à mesure que nous avançons, nous arrivons dans des salles où nous attendent des projecteurs de film avec leurs mini-cinématiques. Dans chacune, petit à petit, les deux co-directeurs (qui sont mari et femme, par ailleurs) expliquent les projets de recherche, puis lentement mais surement explicitent la haine qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. L’agente que nous incarnons apprends donc comment les deux responsables du laboratoire sont descendus dans la folie pour pouvoir prouver leurs théories.

Les deux co-directeurs se filment donc allègrement mépriser leur conjoint, s’entre-insulter par vidéo interposée, s’adressant à la caméra intra-diégétique comme si c’était tout à fait normal de se filmer ainsi au bureau.

Et là, j’ai du mal. Je m’imagine difficilement dans la situation où le besoin de me filmer, seul, et à répétition, pour dire toute la haine que j’éprouverais pour mon conjoint, et encore moins dans le cadre professionnel. Dans le contexte de l’univers, ces vidéos sont stériles, n’ont aucun but dans la diégèse : elles n’existent que pour leur valeur extra-diégétique, pour informer le joueur sur le scénario en cours – ou plutôt, sur le scénario qui s’est passé avant notre arrivée. Même l’argument de la folie provoquée par l’antagoniste principal, la force indicible dont je parlais un peu avant, est trop pratique. La folie est sensée mettre en exergue un comportement de plus en plus erratique, mais les habitudes étaient déjà faussées et peu crédibles.

Et c’est vraiment par l’inutilité de ces vidéos dans le contexte de l’univers que je suis sorti de l’ambiance. La première, celle de présentation, était déjà douteuse (pourquoi une présentation qui tourne à des employés qui seront là tous les jours et qui seront briefés avant d’être introduit au laboratoire, pourquoi laisser une dispute dedans…), mais surtout les extraits suivants n’ont aucun sens. Deux ou trois sont de (maigres) comptes-rendus d’expérience où l’on apprends presque rien. La majorité ne sont que des soliloques à l’écran, à la destination de l’on ne sait qui, comme dans une tragique pièce de théâtre. C’est peut-être là le fond du problème ; faute de grives, la narration de ce jeu vidéo tente de singer les processus narratifs d’un autre médium, sans les maîtriser, sans les intégrer.

L’antithèse – Dead Space Remake

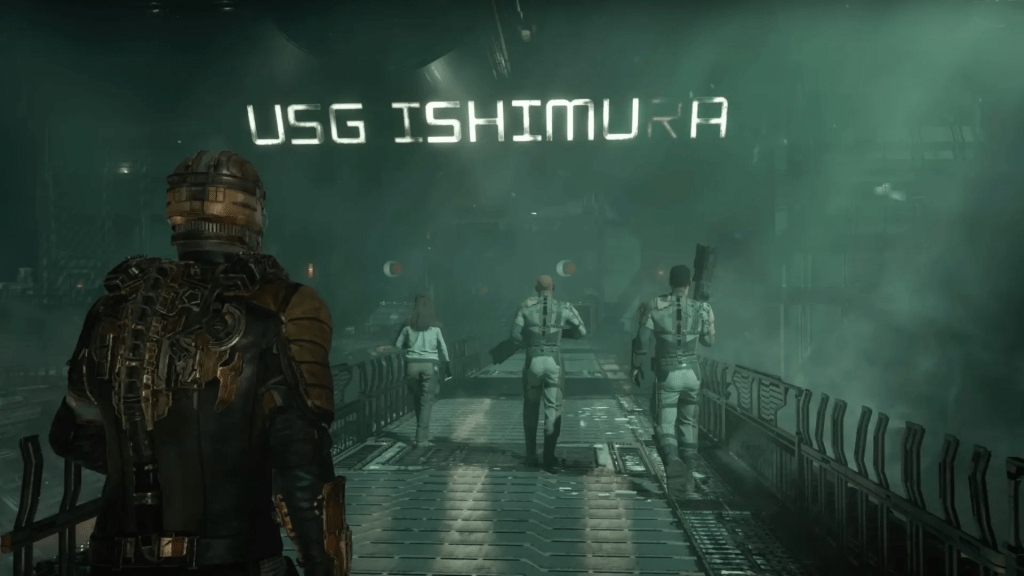

En contrepartie, d’autres jeux arrivent à mieux utiliser ce type de narration. L’un de mes jeux favoris, Dead Space, tient éminemment de ce principe. Les premières secondes du jeu nous montrent un message vidéo enregistré par la femme de notre personnage. Elle nous parle de son aventure, de son désir de nous revoir, et nous notons quelques touches de détresse émotionnelle dans sa voix. Elle ser(vai)t sur le vaisseau spatial USG Ishimura, où notre personnage va bientôt atterrir pour une mission de sauvetage.

Même postulat que pour The Lake House, le gigantesque navire semble vide – et bientôt, se révèle rempli de monstres. Partant de là, deux trames scénaristiques divergent : celle du présent, où notre personnage doit réussir à quitter le navire au plus vite et se mettre en sécurité ; et celle du passé, celle où notre personnage cherche à comprendre comment est-ce que le malheur s’est abattu sur l’Ishimura.

Pour cette seconde trame, même méthode que dans la thèse : nôtre personnage arpente le navire et trouve des enregistrements de sécurité, des audiologs, des messages écrits que s’étaient adressés les différents membres d’équipage. Presque tous ces derniers sont déjà morts, et donc connaître leurs personnalités, motivations et relations sont inutiles pour suivre l’action au présent.

Dans Dead Space, ces documents résonnent plutôt bien. Ils sont des éléments que l’on s’attend à trouver dans un tel contexte. La directrice de la section botanique a enregistré un hologramme qui doit prévenir chaque personne entrant dans son domaine du danger qui rôde. La mort du Capitaine de l’Ishimura aux mains de son médecin est visionnable lorsque nous interrogeons l’ordinateur de la sécurité. Normal, car il a été enregistré comme évenement marquant par les caméras qui surveillent le pont de commandement. Dans un des lieux d’habitation, on apprends un peu plus de la religion du Capitaine grâce à des messages que s’envoient deux cultistes ; ils parlent d’Altman, du Monolithe, de la Singularité à laquelle ils aspirent, de la même façon que deux missionnaires chrétiens discuteraient de leurs plans d’évangélisation.

La tension entre les cultistes et les laïques est présente dans les différentes notes que l’on récupère : les laïques se plaignent entre eux ou à leur management de décisions ou de comportements douteux, les cultistes mentionnent leur mépris des incroyants.

Un rapport de vol mentionne l’arrivée d’une navette venant de la planète à proximité – ladite planète étant sujet de rumeurs et de discussions dans des enregistrements précédents, et on peut comprendre que c’est par ce vecteur que les monstres sont arrivés sur l’Ishimura.

Pour finir, je résumerais que chaque message laissé fait partie d’une vie que l’on peut s’imaginer, à l’époque où l’Ishimura « fonctionnait ». Où son équipage n’était pas traqué par des monstres que la mort n’arrête pas. Une vie où il était normal de se plaindre à son manager que les cultistes à bord étaient en train de prendre des risques, où l’on pouvait mentionner des rumeurs, s’interroger des décisions du commandement. Dead Space prend donc le partie d’entrainer le joueur dans son univers, de ne pas s’adresser à lui directement ; il permet donc de ne pas frôler le quatrième mur, vital pour l’ambiance et l’immersion dans un histoire d’horreur.

Synthèse – Le vecteur de récits et son impact sur l’immersion

Au final, cette narration par document trouvé n’est pas une mauvaise chose en soi ; c’est un vecteur, un moyen. Et je m’inscrirais en porte-à-faux de beaucoup de courants, mais je pense dans ce genre de vecteur, la forme est aussi importante que le fond.

L’histoire de The Lake House n’a pas à changer ; elle n’est pas mauvaise en soi. Le récit d’un couple de scientifiques qui expérimentent sur une entité inconnue, laquelle exacerbe leurs vices et leurs peurs, se nourrit de leur petitesse et de leur haine n’est pas inintéressant. Mais il faudrait changer le vecteur de ses documents. Par exemple, la vidéo d’introduction des deux scientifiqus n’aurait pas dû être affichée publiquement – elle aurait dû être dans une tablette que nous aurions trouvé par terre, à l’intention de nouveaux arrivants. Nous aurions pu surprendre des enregistrements de sécurité des deux directeurs qui s’insultent dans le couloir au sortir d’une réunion. Un journal intime de l’un des deux nous aurait donné une frise chronologique des évènements. L’un des messages que nous trouvons est justement l’exemple bien calibré : une plainte d’un employé au bureau des ressources humaines, mentionnant l’ambiance toxique et avilissante. Si tous les documents avaient autant de vérisimilitude, cette histoire de descente aux enfers dans la haine et la folie se serait inscrite dans un contexte crédible, qui permet immersion.

Si Dead Space avait eu des documents moins cohérents avec son univers, par exemple si la caméra de sécurité du capitaine avait eu des angles digne d’un film, avec cuts et montage dramatique, ils auraient eu un impact tout à fait différent. L’immersion n’aurait pas été aussi parfaite, car nous aurions eu comme rappel que c’est un jeu-vidéo ; et donc que nous étions tranquillement assis dans notre fauteuil, en sécurité devant notre ordinateur. Hors, ce n’est pas vraiment dans le cahier des charges d’un jeu d’horreur.

La capacité à l’immersion dans une œuvre, que ce soit un livre, un film, un jeu vidéo ou de rôles, est soumise à une sorte de Syndrôme de la Vallée Dérangeante. Plus l’œuvre tente de singer le monde réel, tente de présenter un côté sérieux, et plus ses défauts en sont monstrueux et nous repoussent de l’expérience attendue.

Bien sûr, les sensibilités de chacun jouent ; certaines personnes sont plus facilement happés par un récit ou un type de média que d’autres. Cependant, j’aimerais attirer l’attention sur le fait que la vraisemblance est un élément pervers et souvent négligé de l’art du récit.

C’est un élément contraignant, qui force les auteurs à arpenter des voies imprévues ou à devoir articuler leur récit différemment de leur prévision. Mais quel pouvoir recèle-t-il ! La cohérence qu’il force dans les histoires qui respectent cette vérisimilitude permet aux lecteurs, joueurs ou spectateurs, normalement simples consommateurs plus ou moins passifs, de se sentir, de se croire impliqués. Leur intelligence respectée, ils peuvent théoriser, débattre et argumenter du déroulement de l’histoire et de ses raisons sous-jacentes. Ils peuvent apprécier de voir leurs réflexions suivies s’ils ont raison et de voir d’autres possibilités s’ils ont tort. Cependant, leur intelligence niée au profit d’éléments de facilité, il leur sera plus difficile d’avoir envie de s’investir dans une histoire.

Je terminerais sur le fait que la maîtrise de ce vecteur n’est pas la seule garantie de réussite ou d’échec d’une narration ; mais qu’il mérite une attention toute particulière pour parfaire l’expérience.

Je finirais de cette phrase qui reflète mon avis :

Pour toute œuvre d’art, la forme apporte le succès, et le fond la pérennité. Négliger l’un, c’est perdre l’autre.